Atraer turistas no fue una tarea fácil en el decenio de la posguerra española.

Durante los años 40 del siglo pasado la coyuntura no fue en absoluto favorable para la industria de los viajes de placer, ni en España ni en nuestros principales países emisores.

El 8 de agosto de 1939, apenas cuatro meses después de que finalizara la Guerra Civil, el Servicio Nacional de Turismo se convirtió en la Dirección General de Turismo (DGT). Este nuevo organismo, que siguió integrado en el Ministerio de la Gobernación, quedó dividido en una serie de secciones que abarcaban aspectos relacionados con la información, la propaganda, las publicaciones, los alojamientos, las comunicaciones, los transportes, las actividades deportivas, los parques nacionales, el arte o las Rutas Nacionales, herederas de las Rutas de Guerra. Nació con la misión de: divulgar, en todos sus aspectos, el conocimiento de España, organizando en forma adecuada la propaganda de sus bellezas naturales, históricas y artísticas; facilitar al viajero información y guía; contribuir a la mejora de alojamientos, transportes y similares, y ejercer cerca de los mismos funciones de inspección; facilitar el turismo nacional y extranjero, tanto por medio de las organizaciones comerciales que a este efecto se establecieran dentro y fuera de España, como mediante la dirección y explotación de medios de transporte exclusivamente destinados al conocimiento turístico de la nación; y fomentar los deportes y dotar a los principales centros de atracción turística de los medios convenientes de ocio y entretenimiento. En definitiva, una ambiciosa tarea que fue responsabilidad de Luis A. Bolín Bidwell, que continuaría hasta 1952 como director general de Turismo, de Arturo Grau Fernández, secretario de la DGT, y, en menor medida, de Ramón Serrano Súñer, Valentín Galarza Morante y Blas Pérez González, los tres ministros de la Gobernación que se sucedieron hasta el 19 de julio de 1951, cuando se crearía el Ministerio de Información y Turismo y se estipularía que este nuevo departamento asumiera las competencias de la DGT.

Es obvio que hasta el mes de agosto de 1945 el viento no sopló a favor de las actividades turísticas internacionales. En realidad, solo comenzó a hacerlo a medida que en las postrimerías del decenio fue materializándose en buena parte de Europa la reconstrucción posbélica, impulsada por el Plan Marshall. En definitiva, se trató de una década muy complicada para la industria internacional de los viajes de placer y en la que, afortunadamente, hubo en su segunda mitad algunos estímulos diplomáticos que la favorecerían. En 1947 se celebró la asamblea constituyente de la Unión Internacional de Organizaciones Turísticas Oficiales, y un año más tarde nació la Comisión Europea de Turismo, organismos que en 1951 admitirían como miembro efectivo de la misma a la DGT. Además, en diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 24 reconocía que toda persona tenía derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

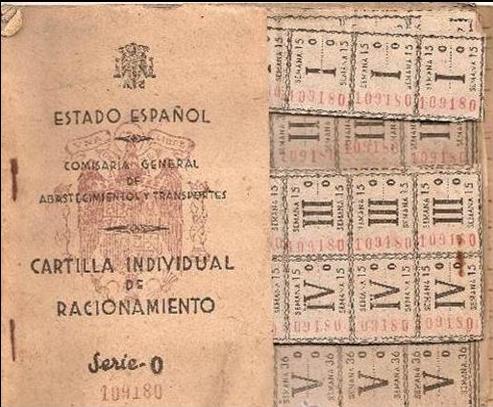

El escenario nacional tampoco facilitó las cosas a la DGT. Un país empobrecido, sancionado internacionalmente, con una moneda sobrevalorada, y en el que los accesos y los desplazamientos internos fueron muy complicados. En la España de “los años del hambre”, en un marco de autarquía económica y bajo la dirección totalitaria del Estado, se desplomaron la producción, los salarios reales, los intercambios comerciales y el nivel de consumo. La escasez fue tan dramática que el 14 de mayo de 1939 las autoridades ampliaron a todo el territorio nacional el régimen de racionamiento para determinados productos alimenticios que había sido decretado el 5 de marzo de 1937 en la España republicana. Además, desde el 13 de mayo de 1940 las restricciones derivadas del racionamiento, que afectaron a nacionales y, también, a extranjeros, se extendieron a los combustibles, y una semana más tarde se prohibió la concesión de permisos de aperturas de nuevos establecimientos en que se sirvieran, para consumo del público, “artículos de comer y de beber”, quedando comprendidos en tal suspensión “los restaurantes, casas de comidas, cafés, cervecerías, colmados, salones de té, de helados o refrescos y otros semejantes”. La única excepción serían los comedores “anejos a hoteles u otras empresas de hospedaje”, siempre y cuando lo considerara necesario la DGT. Cuatro años más tarde, el 20 de abril, se dejó sin efecto la disposición anterior, se le concedió al director general de Seguridad, en Madrid, y a los gobernadores civiles, en las demás provincias, “la facultad de otorgar permisos individuales, a instancia justificada de los interesados, para la nueva apertura, traslados, traspasos o variación” de los negocios citados, y se estipuló que solo se autorizarían “los que respondieran a verdadera conveniencia pública”.

Tampoco fueron un aliciente a la hora de programar un viaje a España las dificultades para obtener pasaportes, visados y salvoconductos, las concienzudas e incómodas inspecciones que sufrían los turistas en las fronteras, y la existencia del Tríptico, un documento con el que la policía pretendía controlar cuándo llegaba el viajero a una determinada localidad, dónde se alojaba, qué día abandonaba el hotel o la vivienda en la que había residido, y hacia dónde se dirigía. Un desincentivo más fue la política cambiaria franquista, con una peseta muy sobrevalorada durante todo el decenio. Hasta el verano de 1946 la cotización con respecto al dólar fue de 10,95 pesetas. Pero a partir de ese momento, y tras la aprobación el 25 de agosto de los cambios preferentes aplicables a las operaciones por concepto de Turismo, la cotización fue para esta actividad de 16,40 pesetas. Y llegaría a las 25,00 pesetas por dólar el 21 de enero de 1949. Sin embargo, el 21 de julio de 1950 se decretó la unificación de tales cambios al establecerse en la Bolsa de Comercio de Madrid un mercado libre de divisas. En aquel momento, el valor oficial de la peseta, 10,95 por dólar y 30,66 por libra esterlina, continuaba muy alejado de la cotización alcanzada en el mercado no oficial: 52,52 y 146,60 pesetas, respectivamente.

Otro obstáculo al que se enfrentaron los turistas que venían a España fue la exigencia de una cantidad mínima de gastos por día de estancia. Tras las órdenes de 6 de diciembre de 1947 y 30 de enero de 1948, se estableció que fuera de 200 pesetas, obtenidas al cambio denominado turístico, para los viajeros que permanecieran en nuestro país por plazo superior a un día e inferior a 16 días. Y si la permanencia superaba el plazo de 16 días, la cifra mínima diaria de gastos se computaría con arreglo a la siguiente escala: de 16 a 30 días, 150 pesetas; de 31 hasta 60 días, 125 pesetas; de 61 días en adelante, 100 pesetas. Se estipuló que estas cifras límites no serían de aplicación para niños hasta de 3 años y que se reducirían en un 50 % para los menores de edad que viajasen en compañía de sus padres, familiares o personas que legalmente los tuviesen a su cargo. Así se hizo hasta que el 7 de mayo de 1948 se fijó la cifra mínima de gastos, independientemente del periodo de estancia, en 100 pesetas por día. Una exigencia que sería, por fin, derogada el 25 de abril del año siguiente.

Y por si todos estos lastres no fueran pocos, Bolín y su equipo tuvieron que fomentar el turismo en un entorno internacional posbélico hostil. Francia mantuvo cerrada su frontera con España entre los meses de febrero de 1946 y 1948. Y la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 12 de diciembre de 1946, recomendó a sus miembros que retiraran a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid y que el Gobierno español fuera excluido como miembro de sus organismos internacionales. Comenzó así un aislamiento político de España que no sería revocado hasta la aprobación, en el mes de noviembre de 1950, de la Resolución 386 (V).

Todo ello no impidió que el turismo receptivo experimentara en España, según los escasos indicadores cuantitativos existentes, un indudable dinamismo durante la segunda mitad del decenio analizado. La llegada de extranjeros provistos de pasaporte no paró de crecer tras la firma de la paz mundial, lográndose superar en 1949 (284.000) el registro más alto cosechado en la etapa republicana (1932: 202.000). También lo hicieron, a pesar del extenso mercado negro favorecido por la política cambiaria franquista, los ingresos generados por el turismo transfronterizo: 400 millones de pesetas corrientes en 1949, frente a los 161 millones recaudados en 1932. Además, la demanda foránea se caracterizó por una notable concentración, tanto en cuanto a los países emisores (Francia, sobre todo, Portugal y Reino Unido) como al momento del año elegido para visitarnos (el verano y, en menor medida, la primavera).